정부는 신재생에너지 관련 사업을 확대한다고 하지만, 현실은 태양광 산업에 편중된 형국이다. 앞으로 풀어야 할 과제는 산적할 전망이다. /한국에너지공단 신재생에너지 센터

[메트로신문 나원재 기자] 전기과잉의 시대, 신재생에너지 산업의 갈 길도 멀어 보인다.

산업통상자원부는 지난해 11월 열린 기후변화 대응과 에너지 신산업 토론회에서 '2030 에너지 신산업 확산전략'을 내놨다. 정부는 이 전략으로 2030년까지 총 5500만톤의 온실가스를 줄이고, 100조원 규모의 에너지 신산업시장을 구축해 일자리 50만개를 창출한다는 방침을 세웠다.

전략에 따르면 내년엔 아파트와 단독주택, 빌딩 등에서 태양광, 풍력 발전 시설로 개인 등이 생산한 소규모 전력을 직접 사고파는 '에너지 프로슈머' 시장이 열린다. 마이크로그리드 사업도 확대된다.

또, 산업부는 같은 기간 내 저탄소 발전을 위한 신재생에너지 설비 대여를 총 40만 가구로 늘리고, 친환경 공정을 위해 폐열과 폐냉기를 활용한 신산업을 창출해 발전소 9기 규모의 에너지를 확보, 에너지 효율화 스마트 공장도 확대한다고 밝혔다.

◆에너지 신산업, 여전히 태양광에만 편중

하지만, 한국에너지공단 신재생에너지센터가 지난해 말에 내놓은 '신재생에너지 산업통계'를 보면 현실을 여전히 태양광 사업에 편중된 모양새다.

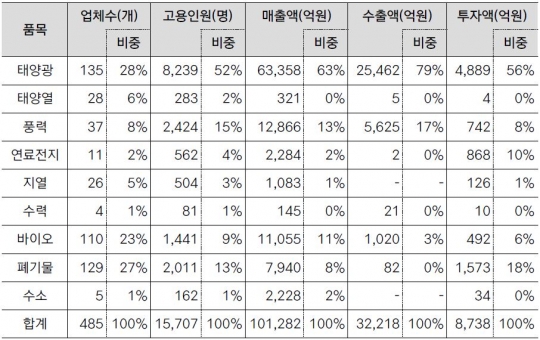

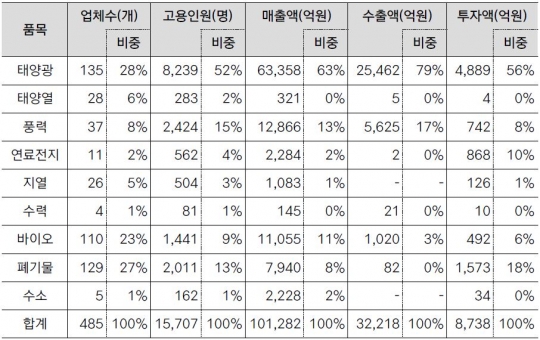

신재생에너지센터가 태양광, 태양열, 풍력, 연료전지, 지열, 수력, 바이오, 폐기물, 수소를 신재생에너지 사업으로 규정하고 업체수와 고용인원, 매출액, 수출액, 투자비용 등을 집계한 결과, 매출과 수출, 투자비용 등에서 태양광 산업이 월등히 앞섰다.

태양광 산업은 2014년 기준 총 매출액 6조3358억원, 수출액 2조5463억원, 투자비용 4889억원을 각각 기록했다. 이는 전체 신재생에너지 사업 중 각각 63%, 79%, 56%를 차지하는 수치다. 업체수와 고용인원 수에서도 135개와 8239명으로 집계돼 각각 28%, 52%로 가장 앞섰다.

이어 매출액과 수출액 기준으로 풍력산업과 바이오, 폐기물 등이 신재생에너지 산업으로 뒤따랐지만 태양광 산업에 비해 미약한 규모다.

전기가 남아도는 시대에 신재생에너지 산업의 다양한 발전은 아직 기대하기 이르다는 분석이 나오는 이유다. 해외시장을 겨냥하고 있지만, 이 또한 태양광 산업에 치중되고 있다.

◆판매단가 여전히 부담, 지원 확대 필요

정부는 신재생에너지공급의무화제도(RPS) 등을 시행하면서 발전사들이 총 발전량의 일정량 이상을 신재생에너지로 공급하도록 의무화하고 있다.

친환경 에너지 사용을 한 단계 끌어올리겠다는 것으로, 공급 의무자는 50만㎾ 이상의 발전설비를 보유한 기업, 기관이다. 지난해 기준 민간발전사는 한전 자회사와 공공기관 등 8개 기관을 제외한 총 9개사다.

이들 사업자들은 태양광과 풍력, 연료전지, 바이오 등을 자발적으로 선택해 신재생에너지 공급을 늘려나갈 수 있다. 각 사업자들은 2015년 3%에서 2020년 6%, 이후 2024년부터는 10% 이상을 신재생에너지 공급이 예정돼 있다.

다만, 이 또한 사업 구조상 풀어야 할 과제가 산적하다. 신재생에너지 발전으로 얻은 전기의 경우, 발전기술과 시설확충 등을 이유로 판매 단가가 기존 전기료보다 비싸다.

이를 위해 한전은 현재 신재생에너지를 기존 발전사에서 사들였던 단가에 맞춰 공급받고 있고, 각 발전사는 신재생에너지를 생산하면서 공급인증서(REC)를 받아 별도의 거래시장에서 이를 판매해 수익을 올리고 있다.

앞으로 신재생에너지가 보편화되면 전기료 등 신재생에너지 단가는 줄어들겠지만, 당장은 기대할 수 없는 구조다.

산업부 관계자는 "신재생에너지 경우 각 발전사가 태양광 외 연료전지, 바이오 등으로 자발적인 발전을 하지만, 아직은 생산 단가가 더 비쌀 수밖에 없다"며 "그럼에도 친환경에너지는 말 그대로 친환경적이라, 확대하는 방향으로 가야 한다"고 14일 말했다.

이어 그는 "앞으로 자가용 발전에도 REC를 발급하지만, 사실 자가용은 자가 소비에 목적이 있기 때문에 통상적으로 잘 팔지 않는다"며 "신재생에너지가 저렴하다면 무조건 가야하겠지만, 이보다는 기반 시설과 정부의 지원을 점차 늘리는 게 보다 중요하다"고 밝혔다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr